L'Os coché sous toutes les coutures

Le musée se dote d’un nouveau dispositif numérique pour présenter un vestige préhistorique d’une grande importance scientifique : l’Os coché de la grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans.

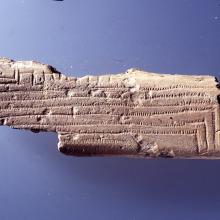

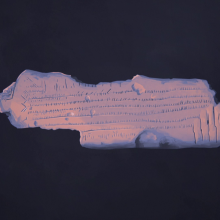

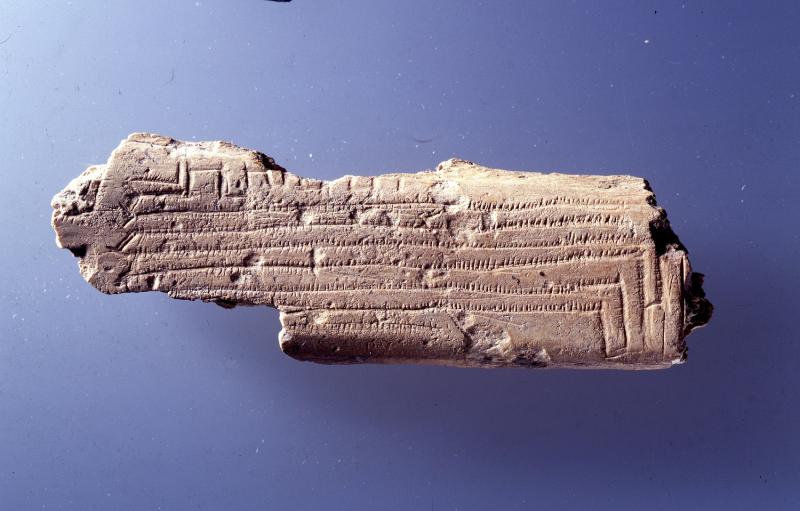

Il s’agit d’un fragment de la côte d’un gros herbivore qui a été découpé et marqué d’un nombre important d'incisions. Grâce à de nouvelles observations, les scientifiques tentent d'en savoir plus sur ces marques, et s'intéressent notamment à la manière dont elles ont été réalisées. Il pourrait s’agir d’un objet conçu pour noter des informations.

Grâce à ce dispositif, découvrez les chasseurs cueilleurs de la dernière ère glaciaire qui vivaient dans le Vercors il y a 14 000 ans. Comme les scientifiques, observez l’os de très près et découvrez comment il a été gravé ainsi que les indices que nous révèlent les images 3D. Interrogez-vous sur sa signification et ce qu’il nous raconte de l’histoire de la pensée humaine.

Extrait du dispositif « On est tombés sur un os », 2025

« On est tombé sur un os » Dispositif tactile 3D

Conception et suivi du projet : Musée de Valence

Réalisation : Fleur de papier

Comité scientifique :

Jacques-Léopold Brochier, Centre d’archéologie préhistorique du Rhône aux Alpes, Valence

Équipe du projet QUANTA : Evolution of Cognitive Tools for Quantification, ERC Synergy Francesco d’Errico, directeur de recherche CNRS au laboratoire PACEA

Lila Geis, assistante de recherche au laboratoire PACEA

Lloyd Courtenay, postdoctorant au laboratoire PACEA

Os coché n° 450,

12 500 ans av. J.-C., Azilien, os,

provenance Saint-Nazaire-en-

Royans, Grotte du Taï

Découvrez toute l'histoire de ce trésor de nos collections

Laissez-vous guidés par la voix de François Morel et Buridane et explorez ses détails avec sa version 3D dans le catalogue en ligne

Et pour les enfant, un podcast dédié ! Ecoutez la piste audio Enfant

Une étude européenne en cours

Un groupe de recherche de l’université de Bordeaux étudie actuellement l’os coché dans le cadre d’un projet européen Origin and Evolution of Cognitive Tools for Quantification (ERC QUANTA) sur 6 ans qui porte sur les origines de la quantification du temps par l’homme. Un corpus initial de 6-7 objets a été sélectionné au niveau européen (1 en Allemagne, 2 en Dordogne, 1 en Espagne, 1 en Italie).

L’idée serait de mettre à jour les analyses d’Alexander Marshack, comprendre avec quels outils et quelles techniques cet objet a été gravé, avec quels pigments il a été colorié, quelle expertise a été nécessaire pour produire une telle œuvre, grâce à l’utilisation des nouvelles technologies.

Un projet réalisé au laboratoire PACEA de Bordeaux sous la direction de Francesco d'Errico. Directeur de recherche au CNRS, il consacre ses recherches à l’évolution cognitive des homininés fossiles et des premiers hommes modernes à travers l’analyse de leurs représentations symboliques, de leurs comportements techniques et de leur relation à l’environnement.

L’histoire de la découverte*…

À la fin des années 1960, Jacques Léopold Brochier, archéologue, et son cousin Jacques-Elie Brochier, ont fouillé la grotte du Taï, désormais nommée grotte de Thaïs, à Saint-Nazaire-en-Royans. Les deux jeunes Drômois découvrent alors au milieu des restes de marmottes et de bouquetins l’os de quelques centimètres aux multiples gravures. Petit par la taille, mais grand par la symbolique. L'objet daterait de la fin de la dernière période glaciaire (12 500 ans av. J.-C. Azilien).

« Il faut le remettre dans son contexte. C’est là un moment important de l’Histoire, marquée par un réchauffement climatique. On sort de l’ère glaciaire, les derniers mammouths, bisons, rennes et chevaux sauvages remontent vers le nord, et la steppe disparaît. À la place, ça devient plus forestier, avec des cerfs, des sangliers, des bouquetins. » précise Jacques Léopold Brochier.

Propriété de la commune de Saint-Nazaire-en-Royans, l’Os coché est exposé depuis 2006 au musée, qui, lors de sa rénovation, s’est paré de ses encoches sur sa façade.

L’un des plus vieux calendriers du monde ?

En 1991, l’archéologue américain Alexander Marschack, fort d’une étude recensant une centaine d’os cochés européens, réussit à démontrer qu’il ne s’agit pas d’une représentation décorative – idée qui était admise jusque-là - mais d’un système d’enregistrement.

Allant plus loin, il émet alors l’hypothèse que les entailles gravées correspondraient à la notation d’observations astronomiques et constituer un des premiers calendriers de l’humanité.

*récit recueilli par le Dauphiné libéré

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Inscription newsletter